...dass das Publicum ein Recht auf den Beirath rechtskundiger Sachwalter in freier Concurrenz hat...

(Rudolf Gneist, Freie Advocatur, 1867)

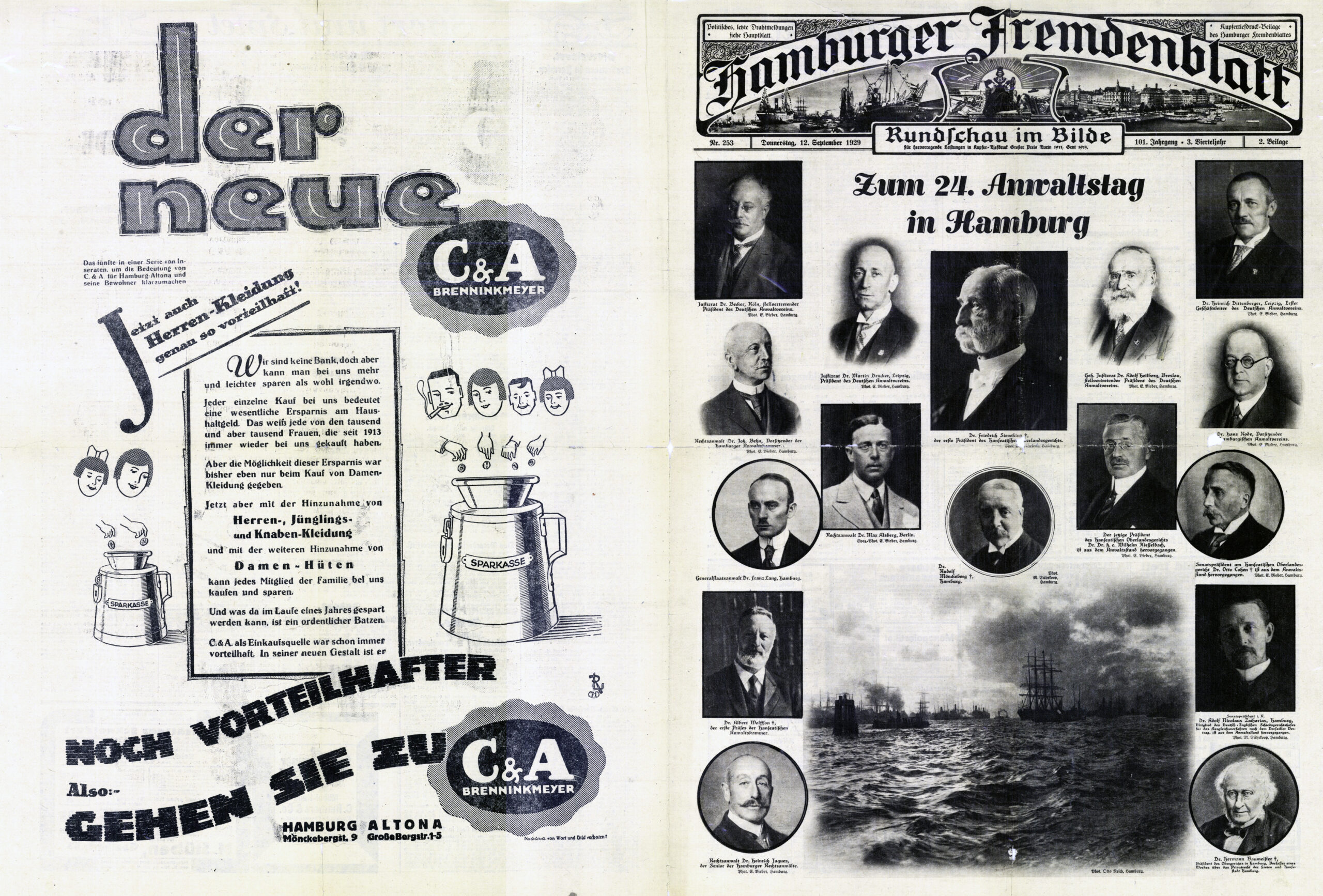

Hamburger Anwaltstag 1929

Die in der Ausgabe des Hamburger Fremdenblatts vom 12. September 1929 abgebildeten Juristen mit den Bildunterschriften und biographischen Angaben

Linke Reihe (von oben nach unten):

1871 – 22.10.1947

Justizrat Dr. Becker, Köln, stellv. Präsident des Deutschen Anwaltvereins

Rechtsanwalt in Köln seit 1898, 1919 zum Vorsitzenden des Kölner Anwaltvereins gewählt. Leider hat Becker offenbar nur wenig sichtbare Spuren hinterlassen, obwohl er jahrelang an führender Position im DAV tätig gewesen ist. In einem Nachruf (Finck NJW 1947/48,180) wird er als „Typ des vornehmen Anwalts alter Schule“ und „idealer Konsiliar-Anwalt“ geschildert, der seine Arbeit „im Dienste und zum Besten der Anwaltschaft“ eingesetzt habe (vgl. auch Hans-Jürgen Becker, Zur Geschichte der Kölner Rechtsanwaltschaft 1887 – 1987, in: 100 Jahre Kölner Anwaltverein, 1987, S.115). (Krach)

26.3.1857 Lübeck – ?

Rechtsanwalt Dr. Johannes Behn, Vorsitzender der Hamburger Anwaltskammer

Zugelassen 1885, im Vorstand der Hanseatischen Anwaltskammer 1901 bis 1934, seit 1913 Vorsitzender; Mitglied des Vorstands der Vereinigung der Kammervorstände, Vorsitzender de Ehrengerichts der Hanseatischen Anwaltskammer; spezialisiert auf Schiffahrts- und Handelssachen (Haack 1990)

16.4.1885 Würzburg – 24.4.1954 Hamburg

Generalstaatsanwalt Dr. Franz Lang

6.9.1912 Rechtsanwalt in Würzburg; 1.10.1912 Rechtspraktikant [Assessor] im Bayer. Justizministerium; 3.4.1914 Assessor im hamburgischen Justizdienst; 1.12.1914 Landrichter; 1.12.1915 Staatsanwalt; 3.5.1920 Regierungsrat in der Justizverwaltung; 20.9.1921 Generalstaatsanwalt; 27.3.1933 bis auf weiteres beurlaubt; 27.4.1933 Oberlandesgerichtsrat; 1.1.1946 Ruhestand (Morisse)

21.7.1847 Hamburg – 12.12.1913 Hamburg

Dr. Albert Wolffson, der erste Präses der Hanseatischen Anwaltskammer (verstorben)

21.7.1869 Advokat (seit 1879 Rechtsanwalt)

[Anm: Nicht Albert W. war der erste Vorsitzende der 1879 konstituierten Hanseatischen Anwaltskammer, sondern sein Vater Isaac Wolffson (1817-1895); zu Isaac Wolffson, nach dem in Hamburg der Wolffsonweg und der Wolffsonstieg benannt sind, siehe Morisse, Jüdische Rechtsanwälte, S. 9f.]

1852 – 16.1.1934 Hamburg

Rechtsanwalt Dr. Heinrich Jacques, der Senior der Hamburger Rechtsanwälte

1875 zugelassen, war er (schon 1925) der dienstälteste Rechtsanwalt. Im April 1933 erklärte er den Zulassungsverzicht [siehe Morisse, Jüdische Rechtsanwälte, S. 138]

Zweite Reihe von links (von oben nach unten):

06.10.1869 Leipzig – 22.02.1947 Leipzig

Justizrat Dr. Martin Drucker, Leipzig, Präsident des Deutschen Anwaltvereins

Abiturient der Thomasschule (1889), Dr. jur., Rechtsanwalt (seit 1896) und Notar in Leipzig, Justizrat (1917), Sohn des Leipziger Rechtsanwalts Oberjustizrat Dr. jur. Martin Drucker (1834-1913). Vorsitz des Geschäftsausschusses des DAV zu GVG- und ZPO-Änderungen; Vorsitzender des Vorstandsausschusses des DAV zum Strafrecht und zur StPO; DAV-Vorstandsmitglied (Schriftführer) seit 1909; Präsident des DAV (1924-1932) D. wurde 1932 per Akklamation zum Ehrenpräsidenten des DAV gewählt. Wegen seiner „nichtarischen“ Abstammung war D. nach 1933 zahlreichen Benachteiligungen ausgesetzt, blieb aber Anwalt.

1944 erfolgte schließlich seine Versetzung in den „Ruhestand“. Als ein nationalsozialistischer Anwalt seine Verbringung ins Konzentrationslager betreibt flieht er nach Jena. Als die Amerikaner in Leipzig einmarschieren wollen sie D. als Oberbürgermeister einsetzen. Das scheitert an seiner Abwesenheit. Nach Rückkehr im Juni 1945 wird er sofort wieder zur Anwaltschaft zugelassen. D. übernimmt im hohen Alter die Führung der Leipziger Anwälte und betreibt in dieser Position die Entnazifizierung der Anwaltschaft. (Lang).

16.10.1877 Bonn – 11.9.1933 Samaden/Schweiz

Rechtsanwalt Dr. Max Alsberg, Berlin

Seit 1906 Anwalt in Berlin, seit 1931 Honorarprofessor an der Berliner Universität, schrieb zwei Theaterstücke, floh 1933 in die Schweiz und beging Selbstmord. A. war der prominenteste Strafverteidiger der Weimarer Zeit und Autor zahlreicher Fachpublikationen, darunter etwa Justizirrtum und Wiederaufnahme (1913), Kriegswucherstrafrecht (4. Aufl. 1918), Die Untersuchungshaft (mit Alfred Lobe) (1927), Die Philosophie der Verteidigung (1930), Das Weltbild des Strafrichters (1930), Der Beweisantrag im Strafprozeß (1930), Das Plaidoyer (1934; Wiederabdruck in AnwBl 1978,1). (Krach)

Mittlere Reihe (von oben nach unten):

24.6.1836 Hamburg – 13.11.1909 Hamburg

Dr. Friedrich Sieveking (verstorben), der erste Präsident des Hanseatischen OLG

25.6.1858 Advokat; 23.7.1877 Senator; 1.10.1879 (erster) Präsident des Hansatischen Oberlandesgerichts (Nach ihm ist in Hamburg der Sievekingplatz mit dem Justizforum benannt.) (Morisse)

22.9.1846 – 1917

Dr. Rudolf Mönckeberg, Hamburg (verstorben)

War seit 1869 zugelassen, Mitglied in mehreren Aufsichtsräten, engagiert in der Armenfürsorge, Bürgerschaftsmitglied 1880 bis 1917 (Fraktion der Rechten). (Haack 1990)

Zweite Reihe von rechts (von oben nach unten):

14.01.1858 Breslau – 17.12.1936 Berlin

Geh. Justizrat Dr. Adolf Heilberg, Breslau, stellv. Präsident des Deutschen Anwaltvereins

Seit 1883 Anwalt in Breslau, Vorsitzender der Schlesischen Anwaltskammer, 1892 bis 1913 Vorsitzender der Freisinnigen Partei in Breslau, 1893 Mitgründer der Deutschen Friedensgesellschaft, politisch in der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) aktiv, 44 Jahre lang Mitglied der Breslauer Stadtverordnetenversammlung, von 1916 bis 1918 deren Vorsitzender. Nachdem er zu seinem 75. Geburtstag noch zahlreiche Ehrungen entgegennehmen konnte (vgl. etwa Dix AnwBl 1933,1), musste er am 16. März Breslau verlassen, um der Verhaftung zu entgehen. Er bezog eine kleine Wohnung in Berlin und wurde drei Jahre später Opfer eines Verkehrsunfalls. (Krach)

13.9.1867 Bremen – 26.12.1960 Hamburg

Der jetzige Präsident des Hanseatischen OLG Dr. h.c. Wilhelm Kiesselbach ist aus dem Anwaltstand hervorgegangen

25.2.1895 Rechtsanwalt; 1922 von der Reichsregierung zum Kommissar der Mixed Claim Commission United States and Germany bestellt (bis 1930); 1.7.1928 Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts; 15.7.1933 Ruhestand [Anm.: Durch Gesetz vom 3.5.1933 war die Altersgrenze für Richter herabgesetzt worden]; 6.8.1945 erneut Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts; 2.10.1946 Präsident des Zentral-Justizamts für die britische Zone; 1.4.1950 Ruhestand. (Nach ihm ist in Hamburg der Kiesselbachweg benannt.) (Morisse)

Rechte Reihe (von oben nach unten):

26.02.1875 Halle – 28.02.1952 Chesières/Schweiz

Dr. Heinrich Dittenberger, Leipzig, Erster Geschäftsleiter des Deutschen Anwaltvereins

Rechtsanwalt in Halle (1904-1910), in Leipzig (1910-1932), Berlin (1933-1945) und in Kitzingen (1948-1952), 1945-1948 kommissarischer Richter beim AG Kitzingen. D. war Mitglied des 1907 berufenen Geschäftsausschusses des DAV und seit dem 01.04.1911 dessen erster hauptamtlicher Geschäftsführer sowie Schriftleiter der Juristischen Wochenschrift.

Später wurde er für seine Verdienste zum Ehrenmitglied des DAV ernannt. Nach der Machtergreifung Hitler ist D. sofort fristlos entlassen worden. Das RAG hat diese Entlassung aber als unzulässig angesehen. Nach 1945 engagiert sich D. wiederum als Mitherausgeber der NJW. Wegen seines Asthmas verbringt er immer wieder Monate in der Schweiz, wo er schließlich auch stirbt. (Lang)

6.9.1883 Hamburg – 1939 (Haack 1990)

Dr. Hans Rode, Vorsitzender des Hamburgischen Anwaltvereins

19.7.1870 Hamburg – 26.4.1929 Hamburg

Senatspräsident am Hanseatischen OLG Dr. Otto Cohen (verstorben) ist aus dem Anwaltstand hervorgegangen

2.6.1897 Rat bei der Justizverwaltung; 18.12.1899 Rechtsanwalt; 16.9.1903 Oberlandesgerichtsrat; 1.3.1913 Landgerichtsdirektor; 1.10.1921 Senatspräsident. (Morisse)

14.11.1858 Hamburg – 8.7.1931 Hamburg

Senatspräsident i.R. Dr. Adolf Nicolaus Zacharias, Hamburg, Mitglied des Deutsch-Englischen Schiedsgerichtshofes für das Ausgleichsverfahren nach dem Versailler Vertrag, ist aus dem Anwaltstand hervorgegangen

29.5.1885 2. Sekretär der Finanzdeputation [= Finanzbehörde]; 28.4.1886 Rechtsanwalt; 29.10.1900 Oberlandesgerichtsrat; 1.6.1919 Senatspräsident; seit 1921 beurlaubt, da er von der Reichsregierung in das Deutsch-Englische Schiedsgericht abgeordnet war; 31.3.1929 Ruhestand. (Morisse)

1806 – 1877

Hermann Baumeister (verstorben), Präsident des Obergerichts in Hamburg, Verfasser eines Werkes über das Privatrecht der Freien und Hansestadt Hamburg

1.8.1828 Advokat; 1835 Niederrichter; 1859 Obergerichtsrat; 1876 Präsident des Obergerichts; von 1863 bis 1865 und von 1869 bis 1877 war er überdies Präsident der Hamburger Bürgerschaft, der er seit 1859 angehört hatte. (Nach ihm ist in Hamburg die Baumeisterstraße benannt.) (Morisse)

Zu den Autoren bzw. Quellen:

| „Haack 1990“: | Brunhilde Haack, Die Anwaltschaft in Hamburg während der Weimarer Republik, Hamburg 1990 |

| „Krach“: | Tillmann Krach, Rechtsanwalt in Mainz |

| „Morisse“: |

Heiko Morisse, Richter am Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg, Morisse, Jüdische Rechtsanwälte: Heiko Morisse, Jüdische Rechtsanwälte in Hamburg – Ausgrenzung und Verfolgung im NS-Staat, Hamburg 2003

|

| „Lang“: | Hubert Lang, Rechtsanwalt in Leipzig |

Druckschrift Nr. 21: Carl Oestreichs Vortrag auf dem 24. DAT in Hamburg (1929)

Den Auftakt des Anwaltstages bildete am Vormittag des 12. September ein Festakt zu Feier des 50jährigen Jubiläums der Reichsjustizgesetze,[1] nachmittags folgte dann ein öffentlicher Vortrag des Berliner Strafverteidigers Max Alsberg über die „Philosophie der Verteidigung“.[2] Carl Oestreich hielt seinen Vortrag tags darauf, veröffentlicht wurde er noch im gleichen Jahr als Druckschrift Nr. 21 des Deutschen Anwaltvereins.

Zu Beginn machte er deutlich, dass er anders als Dix und Meisner zwei Jahre zuvor[3] versuchen werde, bei seinen Betrachtungen nicht vorrangig den Berufsstand, sondern gleichzeitig „Volk und Staat“ in den Blick zu nehmen, um im Ergebnis zu begründen, warum die Anwaltschaft ein „Mittler zwischen Volk und Staat“ sein könne und müsse.[4] Der Münchener Justizrat ließ in diesem Zusammenhang keinen Zweifel daran, dass jeder Anwalt „in seinem Berufsleben den Staat bejaht“, ansonsten jedoch in seiner politischen Ausrichtung völlig frei sei. (…) Die „Freiheit der Advokatur“ im Sinne der Unabhängigkeit von jeder staatlichen Instanz müsse unangetastet bleiben, habe jedoch auch ein Korrelat, auf das Oestreich ausführlich einging: Nämlich die Freiheit des Volkes in der Auswahl des Anwalts. Er sah und befürchtete ein Anwachsen der Verquickung zahlreicher Interessenverbände mit bestimmten Kollegen, denen der Rechtsuchende zugewiesen werde, so dass das Postulat der freien Anwaltswahl auf der Strecke bleibe. Dies sei – gerade im Hinblick auf die Überfüllung des Anwaltstandes – inakzeptabel.[5]

Die Ursachen der Überfüllung sah Oestreich zu einem erheblichen Teil in der staatlichen Personalpolitik, in deren Folge nur ein Bruchteil der ausgebildeten Juristen – und zwar die Notenbesten – die Richter- bzw. Verwaltungslaufbahn einschlagen könnten, während der Rest in die Anwaltschaft ströme.[6] Gleichzeitig war Oestreich allerdings davon überzeugt, dass der „Volksstaat“ Zulassungsbeschränkungen nicht akzeptieren werde.[7] Er sah daher die Lösung des Problems in einer Reform der Juristenausbildung: Zwar sei es noch nicht so weit, der Anwaltschaft selbst die Ausbildung ihres Nachwuchses in die Hand zu geben, man könne aber ein zusätzliches theoretisches Anwaltsexamen nach bestandener 1. Staatsprüfung einführen, was zum einen jeden Studenten frühzeitig zu einer Entscheidung für oder gegen den Anwaltsberuf zwinge und zum anderen die Möglichkeit eröffne, während einer weiteren zweisemestrigen Studienphase spezifisches Theoriewissen – etwa auf juristischen Nebengebieten – zu vermitteln.[8]

Der Anwalt müsse vom Staat unabhängig und gut ausgebildet sein, dürfe aber auch nicht wirtschaftlich zu stark unter Druck geraten. Dann komme man dem hohen Ziel näher, den Anwalt durch „Dienst am Volke“ zum „Mittler zwischen Volk und Staat“ werden zu lassen. Hierfür sei er in mehrfacher Hinsicht prädestiniert: Historisch aufgrund seiner traditionell nicht auf Herkunft, sondern auf Leistung beruhenden Qualifikation; zudem erfordere seine praktische Tätigkeit öffentliches Auftreten und rednerische Schulung, was auch politisches Engagement fördere; schließlich beweise die Medienaufmerksamkeit für Sensationsprozesse ein wachsendes Interesse an Justiz und Rechtsprechung.[9] Problematisch sei allerdings eine Gleichgültigkeit gegenüber dem werdenden Recht, die nicht hingenommen werden könne, zumal es oft um Gesetzesvorhaben gehe, die für jeden einzelnen von größter Bedeutung seien.[10] Hier sah Oestreich eine Aufgabe für die Anwälte: Nur sie seien nicht nur fachlich kompetent, sondern vor allem unabhängig, ausschließlich an der Sache interessiert und am ehesten in der Lage, juristischen Laien die Thematik verständlich zu vermitteln und ihnen die Rechtspolitik – wie man heute wohl sagen würde – näher zu bringen.[11]

Zum Schluss appellierte Oestreich an den Staat, seine ihm der Anwaltschaft gegenüber obliegenden Verpflichtungen wahrzunehmen und anwaltliche Tätigkeit nicht länger auf gesetzgeberischem Wege zu behindern bzw. einzuschränken. Zwar sei der Anwaltsberuf wesensnotwendig ein „freier“, jedoch könne man ihn schon aufgrund seiner Einbindung in die Gerichtsverfassung nicht vom öffentlichen Interesse – und damit vom Staat – losgelöst betrachten. Man könne wenigstens erwarten, dass es nicht von Gesetzes wegen zu einer Verkleinerung des anwaltlichen Arbeitsgebietes komme.[12]

(Zitat aus: Tillmann Krach, Viel Glanz und große Not – Die Lage der deutschen Anwaltschaft am Ende der Weimarer Republik, in: Deutscher Anwaltverein (Hrsg.), Anwälte und ihre Geschichte. Zum 140. Gründungsjahr des Deutschen Anwaltvereins, Tübingen 2011, hier S. 214-216)

[1] Vgl. Stenographischer Bericht JW 1929, Beilage zu Heft 45/46; Vortrag Walther Fischer „50 Jahre deutsche Justiz“ JW 1929, 2553.

[2] 1930 unter diesem Titel als Broschüre erschienen, zusammen mit anderen Beiträgen über und von Alsberg wieder abgedruckt in Jürgen Taschke (Hrsg.), Max Alsberg (Schriftenreihe Deutsche Strafverteidiger, Band 40), 2. Auflage, S. 549-565.

[3] Gemeint sind die Referate von Rudolf Dix und Christian Meisner auf dem Stuttgarter Anwaltstag 1927, vgl. Stenographischer Bericht 23. DAT in JW 1927, Anhang zu Band II.

[4] S. 4.

[5] S. 14 f. Heutzutage denkt man hier weniger an die Interessenverbände als an Rechtsschutzversicherungen, die mit genau dieser Zielrichtung arbeiten.

[6] S. 16, 19 f.

[7] S. 17.

[8] S. 17 f. Ein entsprechender Antrag wurde von Dispeker als Eventualantrag der 25. Abgeordnetenversammlung im März 1930 vorgelegt, vgl. Stenographischer Bericht (Beilage zu AnwBl 1930), 34 f. Man fragt sich, ob dieses Reformmodell im Zuge der andauernden Diskussionen über die Neuordnung der Anwaltsausbildung einmal seriös geprüft wurde. Es hat viel für sich und vermeidet diverse Nachteile, die etwa mit einer Umsetzung des DAV-Spartenmodells verbunden wären; vgl. hierzu T. Krach, „Freier Beruf“ trotz Zugangsbeschränkung?, ZRP 2007, 170.

[9] S. 21.

[10] S. 24; er nennt beispielhaft das neue StGB, die Eherechtsreform, die Schaffung eines Reichsverwaltungsgerichts.

[11] S. 25.

[12] S. 28 f.