...dass das Publicum ein Recht auf den Beirath rechtskundiger Sachwalter in freier Concurrenz hat...

(Rudolf Gneist, Freie Advocatur, 1867)

Radikalenerlass für Rechtsanwälte?

Der Titel dieser gerade einmal 66 Seiten umfassenden Broschüre lässt in diesen Zeiten aufhorchen: Diskutieren wir nicht gerade über die von einer wachsenden Zahl rechtsextremer Kolleg:innen ausgehenden Gefahren und deren (drohende) Versuche, die Berufsverbände zu „unterwandern“? Gibt es nicht schon Forderungen, solchen Aktivisten den Weg in die Anwaltschaft zu versperren bzw. ihnen die Zulassung zu entziehen? Genau diese Bestrebungen waren 1978 Anlass für die Initiative bayerischer Strafverteidiger und die Vereinigung demokratischer Juristen (Regionalgruppe München), unter Verantwortung des Kollegen Hartmut Wächtler eben diese Broschüre herauszugeben – allerdings waren damals nicht rechts-, sondern linksextreme Anwälte gemeint.

Friedrich Gildemeier war aktives Mitglied der maoistischen (neuen) KPD und hatte für den bayerischen Landtag kandidiert. Seine „verfassungsfeindliche Einstellung“, so das Ehrengericht München, „findet ihren Niederschlag auch in der täglichen Berufspraxis“. Das Gericht sah sich allerdings wegen der Art. 18, 21 GG an der Verhängung eines Berufsverbots gehindert und legte die Sache dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vor. Damals wie heute setzte eine ehrengerichtliche (heute: anwaltsgerichtliche) Maßnahme eine Verletzung von Berufspflichten voraus. Und es bestand (und besteht) Einigkeit darüber, dass hier die gleichen Maßstäbe anzulegen sind wie bei der Zulassungsversagung: Das inkriminierte Verhalten muss die Person „unwürdig“ erscheinen lassen, den Rechtsanwaltsberuf auszuüben oder sie muss die „freiheitliche demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpft“ haben (§ 7 Ziff. 5 und 6 BRAO).

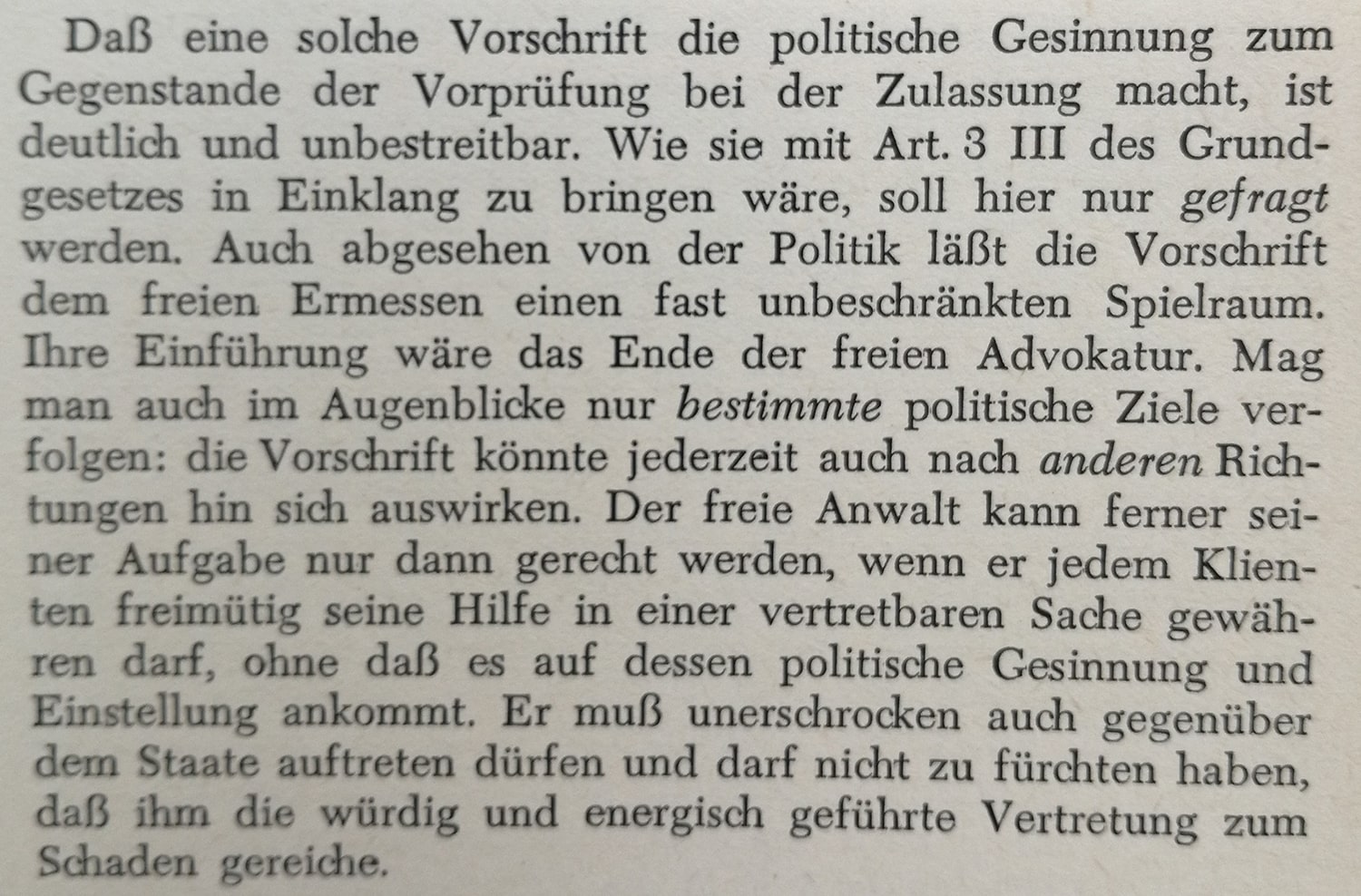

In dem in der Broschüre abgedruckten Schriftsatz der Verteidiger Gildemeiers wird die Entstehungsgeschichte der Vorschrift ausführlich und mit vielen Zitaten nachgezeichnet: Es war ein langer, aber letztlich erfolgreicher Kampf der fortschrittlichen Kräfte gegen eine Regelung, die das „Bekämpfen“ oder die „Gefährdung“ der verfassungsmäßigen Ordnung ohne Einschränkung sanktionieren wollte (§ 19 Ziff. 6 des Entwurfs, „politische Klausel“).

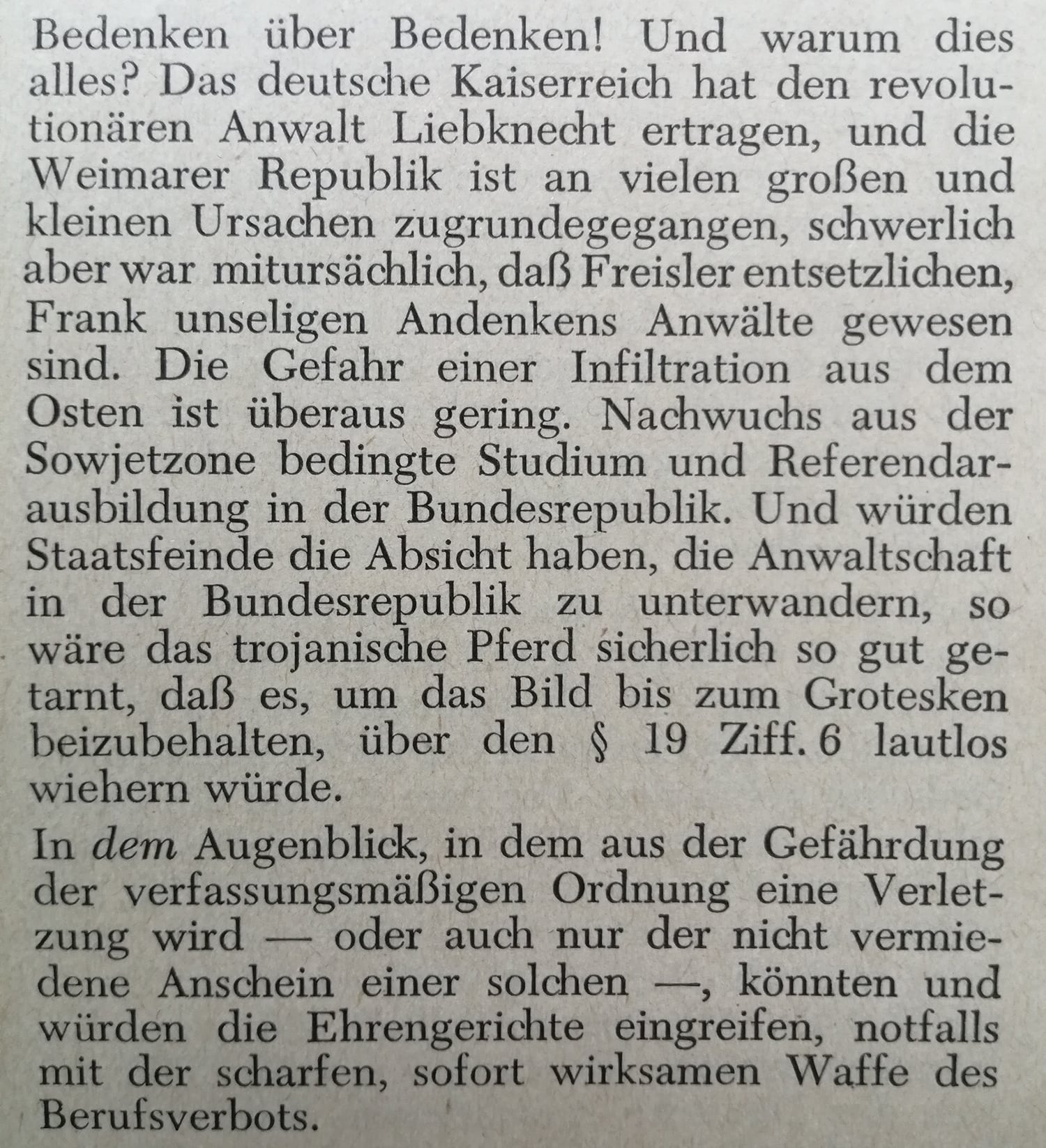

Aus heutiger Sicht besonders lesenswert sind zum Beispiel die Ausführungen Anton Roesens auf dem Deutschen Anwaltstag 1957, die in dem Schriftsatz ebenfalls zitiert werden (hier als Faksimile aus AnwBl 1957, 180).

Nachdenklich stimmt vor allem der Hinweis, dass es nicht das Wirken von Frank und Freisler war, das den Bestand der Weimarer Republik gefährdet hat. Sie waren und blieben bis 1933 Rechtsanwälte, wobei hervorzuheben ist, dass die Ehrengerichtsbarkeit Freislers unsägliche Auftritte im Gerichtssaal keineswegs ignoriert, sondern mit durchaus scharfen Sanktionen belegt hat (vgl. EGH 26. Band, S. 180, 183)

Auch der aus Nazi-Deutschland vertriebene Kommentator der Rechtsanwaltsordnung, Max Friedlaender, fand klare Worte (JZ 1955,13):

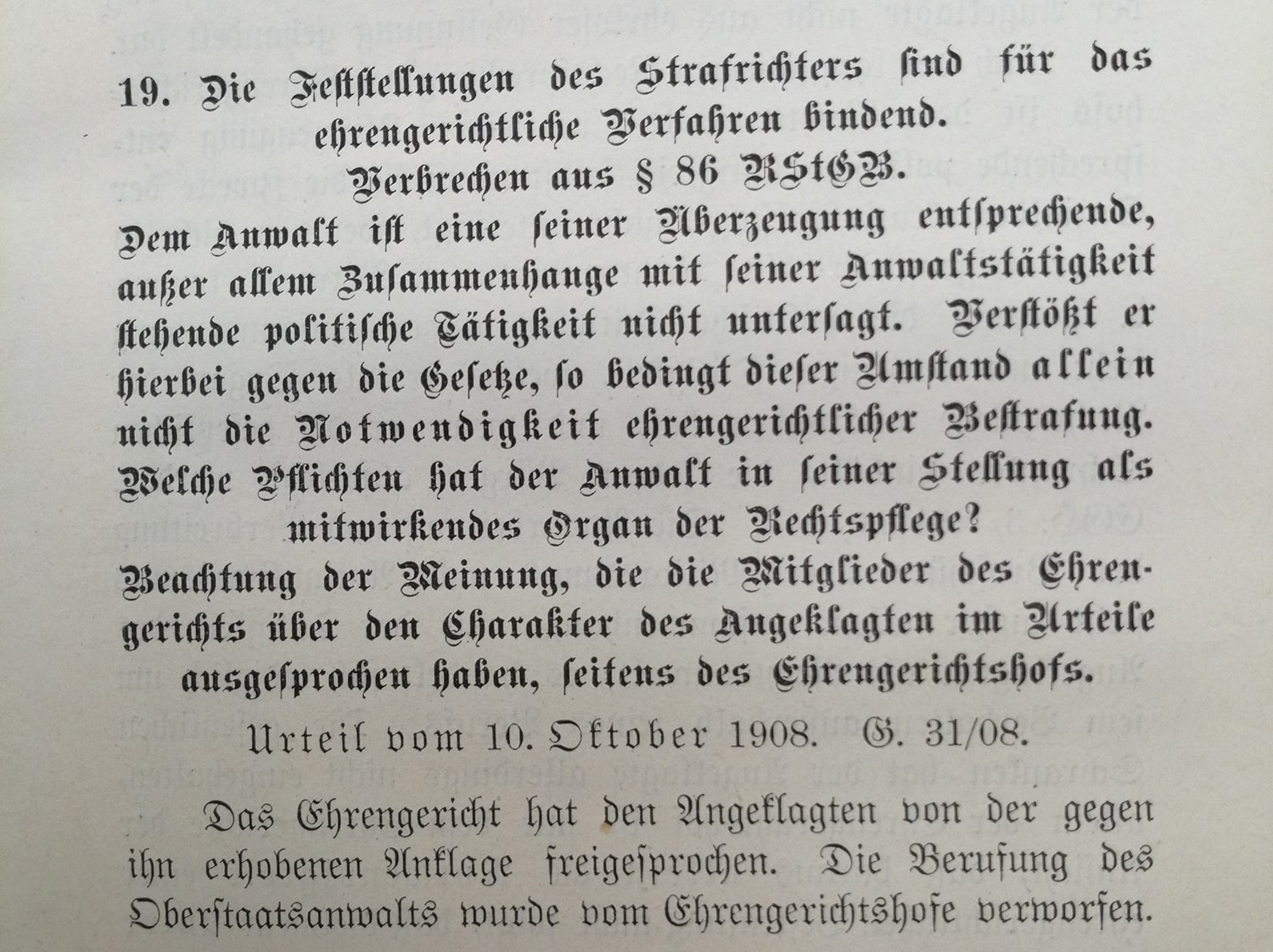

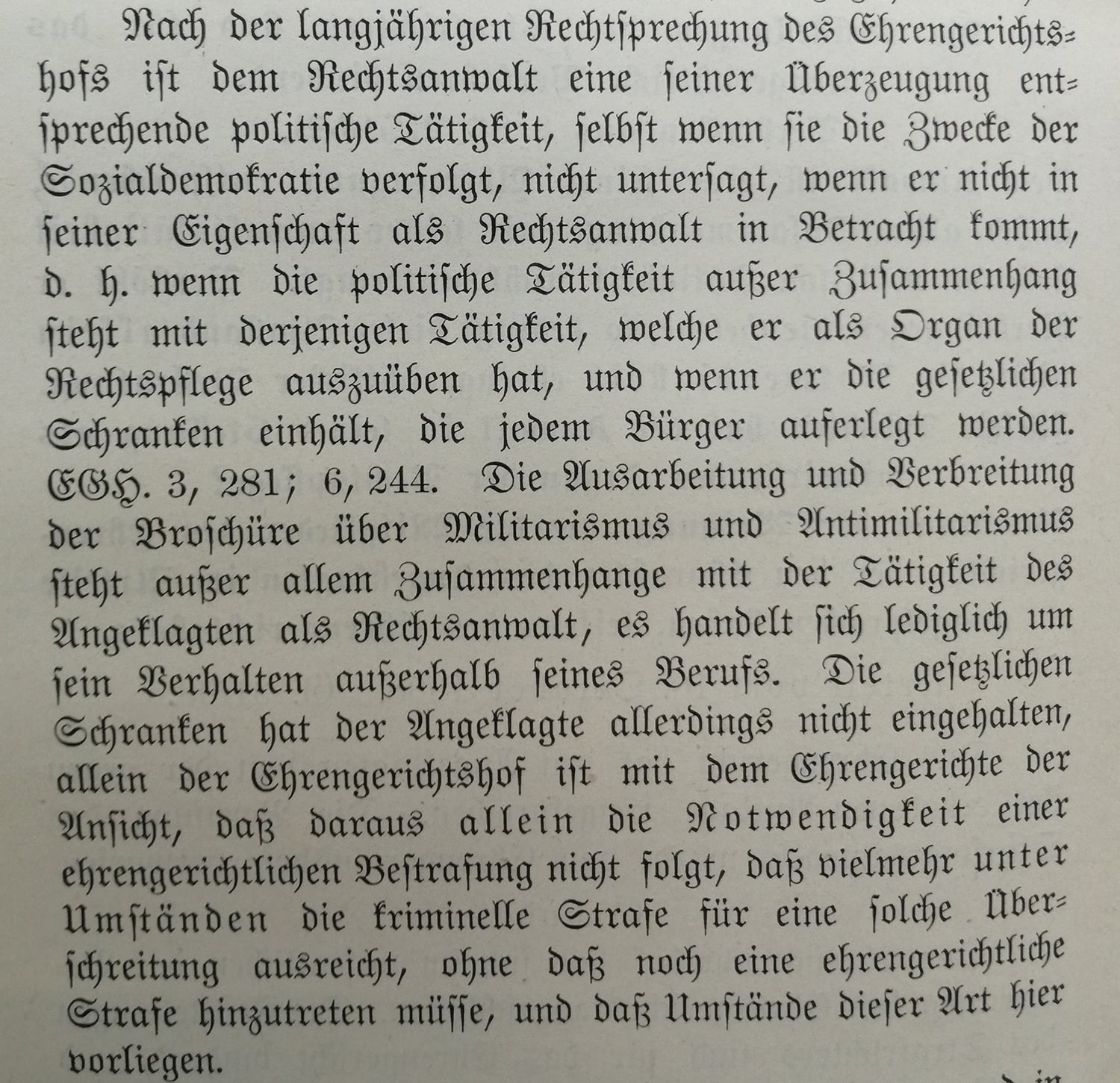

Auch an anderen Stellen beweisen die Herausgeber der Broschüre Geschichtsbewusstsein: So wird an das NS-Anwaltsgesetz vom April 1933 erinnert, das die Rücknahme von Zulassungen derjenigen anordnete, die sich „im kommunistischen Sinne betätigt haben“ und daran, dass es typisch nationalsozialistische Denkweise war, den Anwalt in einem „besonderen Treueverhältnis zum Staat“ zu sehen. Noch frappierender ist die Erkenntnis, dass selbst der wegen Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens (§ 86 StGB in der damals geltenden Fassung) strafrechtlich verurteilte Karl Liebknecht seine Anwaltszulassung behalten durfte, worauf auch Roesen in seiner oben zitierten Rede hingewiesen hatte:

Kollege Liebknecht hatte eineinhalb Jahre in Festungshaft verbracht, weil er in seiner 1907 erschienen Schrift „Militarismus und Antimilitarismus“ chauvinistische und reaktionäre Denkweisen angeprangert und zu antimilitaristischer Agitation – im Rahmen der Gesetze – aufgerufen hatte. Er habe, so der EGH, die „gewaltsame Beseitigung des Heeres“, jedenfalls in bestimmten Fällen, gefordert, um damit die „gewaltsame Änderung der Verfassung zu ermöglichen und zu fördern“. Aber selbst das kann für die Berufsausübung ohne Folgen bleiben, so der EGH:

(EGH 14. Band, S. 82)

In dem Vorlageverfahren Gildemeier ist es zu einem Spruch des BVerfG nie gekommen. Aber nur wenig später mussten die Karlsruher Richter sich in der hier entscheidenden Frage positionieren, und dem Urteil ist zu entnehmen, dass diverse in der Sache Gildemeier eingereichte Stellungnahmen auch in diesem Verfahren verwertet wurden. Es ging um die Verfassungsbeschwerde eines Assessors aus Kiel, dem nach Meinung des BGH (Beschluss vom 30. Juni 1980, NJW 1980, 2711) wegen seiner aktiven Mitgliedschaft im KBW (Kommunistischer Bund Westdeutschlands) die Zulassung versagt werden sollte. Seine antiliberale Haltung hatte der Vorsitzende des Anwaltssenats und Gerichtspräsident Gerd Pfeiffer schon in dem Vorlageverfahren Gildemeier dargelegt. Ihn zitiert die Broschüre wie folgt (aus einem Schriftsatz vom 21. Februar 1978):

Deshalb muss für den Rechtsanwalt die Aufrechterhaltung der staatlichen Rechtsordnung Richtschnur seines Handelns sein. Angesichts dieser Aufgabenstellung erscheint es gerechtfertigt, an den Rechtsanwalt die gleichen Anforderungen hinsichtlich seiner Verfassungstreue zu stellen, wie sie dem Richter als Organ der Rechtspflege abverlangt werden müssen.

In seinem Beschluss vertrat der BGH die Auffassung, dass das aktive Eintreten für eine verfassungsfeindliche Partei auch dann die „Unwürdigkeit“ im Sinne von § 7 Ziff. 5 BRAO begründen kann, wenn es in nicht strafbarer Weise geschieht. Diese Auslegung – so die Karlsruher Richter – verstoße gegen Art. 12 Grundgesetz. Die Urteilsbegründung befasst sich ausführlich mit dem Grundsatz der freien Advokatur und der Entstehungsgeschichte der BRAO-Vorschriften (BVerfGE 63, 266 = NJW 1983, 1535; online: https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv063266.html ). Das Bundesverfassungsgericht betont auch, dass sich aus der Einstufung der Rechtsanwaltschaft als „Organ der Rechtspflege“ keine weitergehende Einschränkung der Berufswahl herleiten lasse als aus den speziellen Vorschriften über die Zulassung. Auch die Eidesformel (damals § 26, heute § 12a BRAO) sei insoweit bedeutungslos: Unabhängig von der Frage, ob ein Eid überhaupt Verpflichtungen begründen (oder nur vorhandene bekräftigen) kann, sei selbstverständlich, dass ein Anwalt bei seiner Berufsausübung die Verfassung zu beachten und die sich aus den Verfahrensordnungen und dem Berufsrecht resultierenden Pflichten zu befolgen habe. Helmut Simon, der in seiner abweichenden Meinung dem Rest des Senats zwar im Ergebnis zustimmte, den Beschluss des BGH allerdings auch aus „spezifischen Gründen des materiellen Verfassungsrechts“ beanstandete, fügte dem noch hinzu: Der Anwalt muss sich „selbstverständlich“ an verfassungskonforme Vorschriften halten,

er schuldet aber keine weitergehende politische Loyalität gegenüber der verfassungsmäßigen Ordnung als jeder Staatsbürger, und zwar weder nach seiner Zulassung zum freien Anwaltsberuf noch erstrecht als Bewerber für diesen Beruf.

Es kann nicht schaden, die hier vorgestellte fast 50 Jahre alte Broschüre (und das Karlsruher Urteil aus dem Jahr 1983) in diesen aufgeregten Zeiten nochmals in Ruhe zu lesen. Eine freie Advokatur muss Kollegen und Kolleginnen, die verfassungsfeindlich eingestellt sind, um den Erhalt ihrer selbst willen ertragen. Wenn Rechtsanwält:innen im Rahmen ihrer Tätigkeit Berufspflichten verletzen, können sie dies umgekehrt aber nicht mit ihrer politischen Gesinnung rechtfertigen. Das Berufsrecht ist also bei Grenzüberschreitungen durch (links- oder rechts-) radikale Kollegen keineswegs machtlos.

RA Dr. Tillmann Krach